July 30, 2004

ジム・シェリダン監督作品、「イン・アメリカ 三つの小さな願いごと」を観た。

この映画は本当にいいですよ皆さん。

物語は監督の実際の体験を下に、監督と娘二人の三人で脚本を書いたという極めて私的な作り。だけど、それだけに丁寧に作りこまれ、強烈なメッセージが伝わってくる。

職を求めて、アイルランドからカナダを経てアメリカに不法入国した父、母、姉妹の四人家族。実はこの家族、幼い末っ子の弟を亡くしている。その家族が、貧しい暮らしの中で、心優しい隣人マテオとの触れ合いや、新たな妊娠などを経て、それぞれの傷を隠しながら立ち直ろうともがく現代の寓話。

キャストは、お父さん役の人は見たことなかったけど、お母さんはMinority Reportの預言者アガサ役だった人。子役の二人は実の姉妹で、この子達はまさに天才!この映画の魅力の半分をこの子達の演技が担っているといっていい。そしてとても可愛らしい。この可愛らしさが見る人をストーリーに引き込んでいくんでしょう。

マテオ役の人はどこかで見たな・・と思って調べたら、なんとアミスタッドであの有名な、

「ギブズ、アズ、フディー!!」

を叫んだ奴隷のリーダー役の人だった。素晴らしい演技ですよこの人。

息子の死で魂が死んでしまったという父。役者を目指すが、演技に魂が入らず、芽が出ない。神を呪い、涙も出ない。それでも、娘達のために幸せを演じ続ける父親。見ているだけで痛い。

大切な人の死。夫の目に、死んだ息子の目を見てしまい、まともに見つめられない。これはどれほどの苦しみだろうか。

常にビデオを回し続ける少女。辛い現実を虚構の世界のようにフレームに収めることで、その辛さから逃れようとしている。録画されたテープのなかには弟が生きていた頃の幸せな日々。けど、彼女の純粋な心が、半分ファンタジー、だけど半分リアルな力で、家族を守る。

そう、この物語、超常的なことは何も起こらないけど、ファンタジーなんだ。そして、ファンタジーを信じることで、傷を乗り越えていく。喪失と再生を、最後まで丁寧に描ききった傑作です。

途中、スピルバーグのE.T.のオマージュ的な演出が随所に入るんだけども、この映画を観て初めてE.T.の真相を知る。

劇中、幼い妹がE.T.の映画を観た後に、「E.T.は天国に行ったんじゃなくて、おうちに帰っただけなの!」と力説するシーンがある。これって、普通なら天国に行ったと解釈するところだよ、ってことですよね。僕もこの妹と同じようになんの疑いもなくただおうち帰っただけだと思っていた・・・これは結構ショックでした。

チーズを食べにいったあの日、思いがけずちょっと遅めの誕生日プレゼントを頂いた。

開けてみると、ウィフレド・ラムの画集が。

ラムはよく知らない画家だったが絵は何度か見たことがある。実物も一度。

抽象画、キュビズムの流れを組んでいると思われる画風。解説を読むと、彼はキューバ出身で、スペイン人と中国人の血も引いている。西欧の伝統とアフリカのスピリチュアリズムを融合させた最初の画家だとか。

キュビズムの画家はピカソしかしらなかったので、キュビズム入門のいい機会だ。

プレゼントとして素敵すぎる。力強い。是非もう一度実物を観てみたい。

添えられたメッセージに同封されていたのは名刺。十年以上の付き合いで初めてもらった名刺は、やけに新鮮な手触り。

日本最高峰、富士に登った。奥出研の有志9人で。

皆登山は素人で、道具などをそろえる準備段階から全てが新鮮で楽しかった。

準備を完全に万端としてしまうと、なぜか物足りないような気がして、最低限危険な目に合わない、人に迷惑をかけない程度に「なめて」かかろうと思った。軽装備にはなったが、結局それなりに準備はよかったように思う。

キーアイテムは、zip lock詰めの着替え、取り外しが簡単なペットボトルホルダー、Timberlandのブーツ、アバクロのシャツ、Crunch、MAGLIGHT、そして焼酎「神の河」

この日は五合目まで車で乗り入れ、須走り口から頂上を目指した。

須走り口はかなりゆっくり登山を楽しむ人向けのコースらしく、長い。けど7合目くらいまでは斜面もなだらかなので景色を楽しみながら体力的にも余裕を持って登れたのでいいコースだったと思う。

後列左から、はぎぃ、俊ペーター、Zukky、さとる、自分。

前列左から、はたやん、あつのぶ、norinori、おゆう。

海抜3000メートルを超えたあたりから、軽い頭痛が始まる。ゆっくりと歩き、深く呼吸をしながら歩く。

下の写真で、対角線を結ぶように真ん中に斜めに走る線を境に明暗が分かれているが、これが富士の影だ。東京から観れば、夕陽が富士に沈もうとしているところだろう。

霞がかかった山々を下に見下ろし、空の色が段々と変わっていく時間、目の前の斜面を除く全方向に、幽玄な風景が広がる。

7合目を越えたあたりから、風がかなりの強さで吹きつけ、冬のような寒さになってくる。その日、薄手のTシャツの上にアバクロの厚手の長袖シャツを着ていたのだが、このアバクロが意外にも優秀で、風を全く通さなかった。周りの登山客の中にはスキー場のような格好をしてる人も見かけるなか、8合目で仮眠を取りに宿に入るまでこの2枚で行けた。

9時頃に8合目江戸屋に入る。この頃にはもう辺りは完全に闇に包まれて、ライトが無ければ一歩進むのにも勇気がいる。斜面に対して後を向くと、眼下には遥か地平線の向こうまで、どこかの町の明かりが見える。こんなに細かい夜景も初めてだった。休憩ポイントで空を見上げると、天の川が見えた。天の川を見たのは高校1年の頃のFrost Valley以来。

江戸屋ではぎゅうぎゅう詰めになってほとんど雑魚寝状態で仮眠。3−4時間眠れる時間はあったはずなのだが、全く眠れず。

午前2時過ぎに出発。ここからは斜面もいよいよ急で、風は厳しく進もうとする体を止められるほど。足を一歩踏み外せば死ねる岩場。ただ、ここまでは翌日が平日なこともありほとんど他の登山客を見ることがなかったのだが、ここから様々な登山口の利用者が合流するらしく、信じられないことに地上3千数百メートルの地で歩行者による渋滞に巻き込まれることになった。休みの日はもっと混むという。富士を眺めるなら分かるけど、てっぺんまで行ってみようという自分には酔狂とも思える発想にここまで多くの人が辿りついているという事実が驚きだった。

仮眠を終えた頃には7合目くらいに感じていた頭痛も引いていたので、もう薄い空気に慣れてきて、大丈夫になったかな、と思ってペースを上げてしまったのが油断だった。一緒にハイペースで登った俊ぺーたーと共に高山病にかかる。激しい頭痛と吐き気。俊ペーターは吐いてしまったみたいだ。自分はそこまでは酷くなかったのだが、俊ペーターと一緒に休んだほうがいいかなと思い始めた時、あつのぶが頑張ってゆっくりでいいから進んだほうがいい、と励まされて、進むことにした。あそこで休んでいたら、俊ペーターと共にリタイアしていたかもしれない。俊ペーターは自分が進んだことで、あきらめずに進もうと思ってくれたらしく、少々休んだあとに気合で頂上まで登った。

高山病は予想していたよりも手ごわく、体力的にはメンバー中最も余裕がある部類に入るはずだったにも関わらず、山頂が酷く遠く感じた。

途中、強い風が吹くたびにヨット選手であるハギーが「今の風速18m」とか呟いているのがおかしくて気が紛れた。

やっと山頂につく頃には、寒さで辛いのか高山病が辛いのか分からなくなっていた。けど達成感の強さからか自然と気分はよくなり、400円の缶コーヒーを自販機で買って、清々しい気分でご来光の瞬間を待った。

そして朝日に照らされる。心なしかあったまる。

この写真を撮ってもらうまでに、何組もの登山客の記念写真を撮って差し上げた。ご来光の感動に浸っていたかったが、寒さを紛らす何かも欲しかったので進んで撮影役を買って出た。

いい天候に恵まれて本当に良かった。山の神様に感謝。公約の奉納演武もこそこそと打つ。そして持参した焼酎「神の河」を一人啜る。温まる。

その後、火口を見て周り、下山。

こんな道を、滑りながら下る。おり始めると頭痛も引き、気温も段々と上がっていったので元気が出てくる。けどこの頃からなぜか喉と胸が痛み出す。周りの人は誰もそんな症状出ていないので少し心配になった。翌日になってもこの痛みは引かず、よくよく症状なんかを考えるとどうも風邪みたいだった。山小屋でかかったかな。

いくら滑っても滑っても、一向に下界の景色が近づかない。この4時間ばかりの下りのほうが精神的にきつかった。

やっとの思いで出発地点だった五合目にたどり着き、行きにも通り過ぎた小さな社に無事に終えられたことの感謝と報告をし、山を降りた。

結局全員が完走し、誰も怪我することなく帰ることができた。しかも、全員で成し遂げた、という感慨が残る。道中普段のケチな彼らからは考えられないくらい、お互いの装備や食料を分け合って協力し、助け合って困難をクリアしてきたように思う。チームボンドを固めるのに、こういった経験というのはかなり有効だなと感じた。

しかし富士はもうしばらくはいいや、とそんな気持ち。

余談だけど、帰って一週間ほどした頃深夜の「プロジェクトX」の再放送で、富士山頂にレーダーの設置工事をした人達のドキュメントを放映していた。(しかも今知ったけどこれってプロジェクトX記念すべき第一回なんだね)

あんな極限の地に、機材を持って登る。しかも冬に!今のように登山のための整備も底までされていなかっただろうに、想像するだけでも凄まじい。簡単に死ねる。そして極限の頂上で何週間も激しい肉体労働をする。信じられない。富士の凄まじさを改めて感じさせるドキュメントでした。

下山すると、富士を見る事も辛かったという彼らほどではないだろうけど、やっぱり富士はしばらくいいや。

写真を分けてくれたはぎぃとさとる、どうもありがとう。

July 29, 2004

「化粧師 -KEWAISHI-」を観た。

出演:椎名桔平 、菅野美穂 、池脇千鶴

監督:田中光敏

素晴らしい。キャストを見て微妙かな、と少し思ったけれど、期待を裏切らなかった。椎名桔平の演技好きかもしれない。菅野美穂も相当微妙な役所をよくぞここまで、というくらい好演している。

展開は王道だけど、物語を引っ張るのが化粧によって女性の心を開く寡黙な化粧師(けわいし)というところが斬新で、何より映像がとても綺麗。大正の町並みと人々の衣装の色鮮やかなこと。

しかしこの物語のベースとして否応無く存在し、男である自分には奇妙に印象に残るのが、本能にも近い、女性の持つ美への憧れ。この映画を見る限り、それはほぼ普遍的な価値に思えてくる。なんなんだろうこの強い感情は。その憧れへ向かって少しだけ背中を押す化粧師。その感情を想像しながら物語を追う。ところどころ少々その心境の変化は強引じゃね?という部分もあるけど許せる範囲ではないかと。

いつのまにかこの大正の世界に引き込まれて、泣かされてしまう。

日本もいい映画あるなぁ、と思わせる一作。

ちなみに。エンドロールで知った、原作は石ノ森章太郎。長編漫画を映画化したのだった。どおりで途中強引な展開があったわけですね。

July 28, 2004

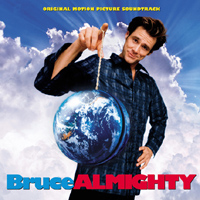

ジム・キャリー主演、「ブルースオールマイティ」を観た。

ジムキャリーが好きなので借りて観たような感じ。

あまりにもついてない日常を神のせいにして愚痴り続けていた男の前に突然神が現れ、じゃあお前が神をやってみろ、ということで神の力を手に入れる男のコメディータッチ成長ドラマ。

コメディータッチ、なんだけど笑いのほとんどがジムキャリーのキャラの面白さだけに頼っているのが残念。

フツウに楽しめる作品だけど、プロット、クライマックス、落ち、どれもありきたり過ぎて特に印象を残さない。モーガンフリーマンがいい味を出してる、というところくらいか。

好きだけどね、こういうシンプルなドラマ。

July 18, 2004

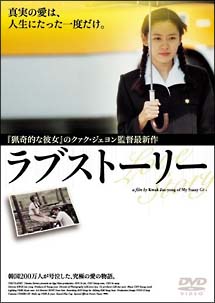

韓国映画、「ラブストーリー」を観た。原題、「The Classic」

監督は、「猟奇的な彼女」のクァク・ジェヨン監督。

胸から絞られるように涙が出た。

まさに原題通りの、古典的な純愛物語。けど、古典的であろうと、展開がありきたりであろうと、やらしさを全く感じさせない、計算されつくした絶妙な作りは、「猟奇的な彼女」と同様、本当に素晴らしいものがある。脚本というかストーリーテリングというか、その方面だけでもこの監督は凄い。こんなに湿ったストーリーなのに、笑いを取ることもしっかり忘れてないし。こう立て続けにその手腕を見せ付けられると、次回作もはずれそうにないと思わざるを得ない。

友達の好きな人を好きになってしまったことに悩む主人公ジヘがある日開いたのは、母の初恋を綴った日記と手紙。そこから母ジュヒの初恋の物語が語られ始め、重なるように現代の娘の恋も進行していく。母も三角関係に悩んでいたが、母の場合は2人の男の間で苦しんでいた。物語のメインは母の恋と母の初恋の相手ジュナの恋なのだが、この恋と、男同士の友情がこれでもかってくらい切ない。けど、切ないだけじゃないのが、この映画のいいところ。

たとえば、いいシーンの一つに、主人公が相手の気持ちを知って、雨の中踊り出すように駆けるシーンがある。好きな人の自分に対する気持ちを知った瞬間の感動って、ホントこんな感じだよなーって思わされる、とてもいいシーン。

それから、ジュナ役の人の演技が素晴らしい。あの笑顔が焼きつくから、ストーリーの仕掛けが生きてくるんだと想う。最後はジュナの運命を思って涙しました。

悲しい話は好きじゃないけど、救われた気分にもなれるからこの映画は好きだ。

July 17, 2004

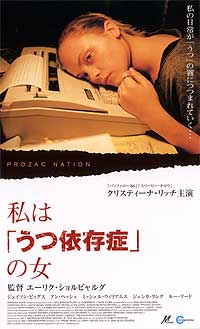

クリスティーナ・リッチ主演、「私は『うつ依存症』の女」を観た。原題、「Prozac Nation」

クリスティーナリッチ扮するリジ−がハーヴァードへ入学し、カッコいい彼氏作ったり、音楽評論で賞を貰ったりと絶好調に見えるところから、うつ病に陥って行き、本人、親、友人、恋人等様々な人を傷つけ、関わり合いながら、鬱と向き合っていく物語。

prozacとはアメリカにある抗鬱在の名前。よく効くらしいけど日本では認可されていないらしい。

うつという病気をもっと知って貰いたい、そういうメッセージを強く感じる作品だった。クリスティーナ・リッチの演技が素晴らしい。

徐々に徐々に、そして突然それはやってくる。

July 16, 2004

「スパイダーマン2」を劇場で観た。メンバーはビナファミリー(Nる太、Gい、こが)+hagyとバースデーボーイのはたやん。

前作を見ていないので、劇場に向かう途中の車内でGい君にあらすじを説明してもらう。

上映が始まり、「Marvel」のロゴが大画面に広がった時には涙が出そうなくらいわくわくした。

小さい頃にスパイダーマンのカートゥーンは見ていたけれど、それに対するわくわくではなく、アメリカに住んでいた頃、集めていたMarvel Cardsのことを思い出した。Marvelコミックのキャラクター達のトレーディングカードだ。コミックのヒーロー達のカードは何種類もあったが、その中でも「The Marvel Cards」と呼ばれていたシリーズは、高級感があって値段も高く、キャラクターの絵も非常に綺麗で凝っていた。それを子供が沢山揃えることは難しく、コレクションに「The Marvel Cards」が並ぶのはかなり誇らしいことだった。一般のカードと「The Marvel Cards」では質感が、ドラゴンボール通常版の表紙と、完全版の表紙の絵くらい違う。とにかくその頃の気持ちを少し思い出したオープニング。

引き込まれるスピード感。見たことのない格闘。アクションシーンは一級品でした。

つっこみどころの大半はこのコミックが連載されていた頃を思えば許容範囲内。それを許せれば楽しめる作品だったと思う。

ただ、ヒーローが情けなすぎるのは頂けなかった。情けない仮の姿と正義感溢れる超人とのギャップという構図は分かるのだが、情けなさの演出が過剰で、情けないほうが真の姿に見えてしまう。そして情けないシーンの後には必ず夜の街を飛び回るスパイダーマンの映像。これではストレス発散のために変身して悪人を懲らしめているようにしか見えない。主人公の演技を受け付けないのは個人的な好みの問題かもしれないが、脇役や悪役の役どころが微妙なのがストーリーに一貫したイメージを与えることができていない要因になっているように思う。

時間を忘れさせる勢いを持っている作品なので、3作目はドラマ部分に期待したいと思います。

あと今回初めて「ドルビーデジタル」ではない音響だった。SDDS, Sony Dynamic Digital Soundというヤツで、音による演出がかなりのものだった。アクションはやっぱ劇場で見るに限りますね。

July 15, 2004

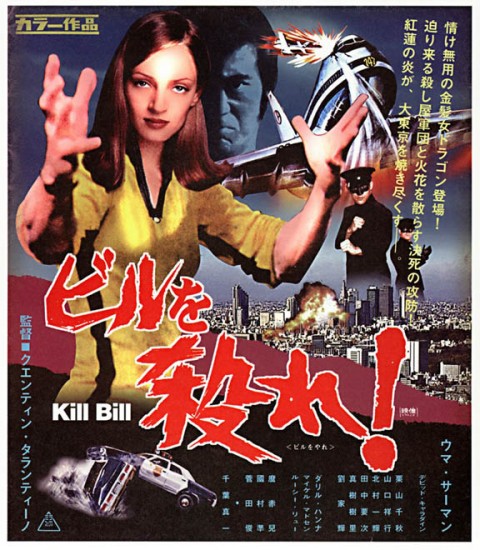

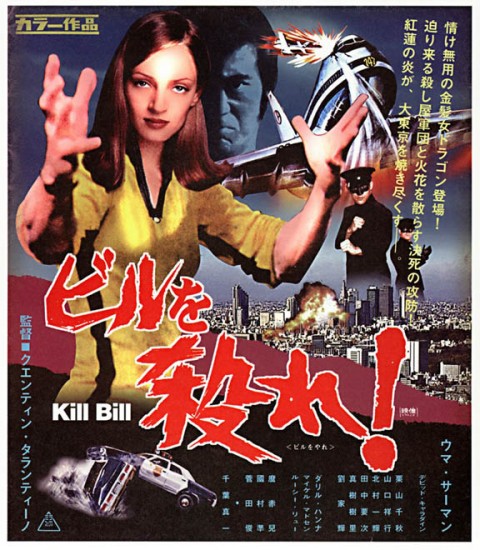

クエンティン・タランティーノ監督作品、「キル・ビル vol.1」を観た。

主演:ユマ・サーマン

これは凄い。感動的なほどのイカレバカ映画だった。もうホントバカ。このバカさに笑えるかどうかで賛否が分かれるとこなんだろう。

映画マニアなら楽しめるというか、日本のC級映画マニアじゃないと分からないネタが多すぎる。その一部を紹介。(ストーリーには触れてないのでご安心を)

・まず深作欣二に捧ぐ、と出てくるところ。そこから連想するとおり任侠の世界が待っている。

・深作繋がりでは、キルビルと言えばあの音楽、と言えば多分分かる、トレーラー等にも使われていた布袋寅泰作曲の「新・仁義なき戦い」のテーマ。

・タイガーマスク等の時代のアニメを彷彿とさせるオーレンイシイ(石井お蓮?)の少女時代。しかもこれ、スタッフロールで、製作「プロダクションI.G」(押井守のイノセンスを製作したとこ)とあったからびっくり。さらにメイキング映像に出てきたんだけど、キャラクターデザインが田島昭宇(漫画、MADARAや、多重人格探偵サイコを書いてる人)というのでさらにびっくり。このこだわりようが凄い。

・子連れ狼みたいにバッサリ斬って血が吹き出る。

・なんか少年ナイフを彷彿とさせるバンドが出てきた。

・劇中演歌が流れる。スタッフロールでも流れる。その「恨み節」という曲は、修羅雪姫という復讐劇のテーマ曲だったとか。見てないけど内容は知ってる。原作は漫画で、子連れ狼書いた人。あらすじを改めて見ると、オーレンの人物自体が修羅雪姫のオマージュみたいだ。

・途中凄くタイムリーなことに「リリィシュシュ」の歌が使われていた。

あと他にも色んな映画から、香港映画やメキシコ映画なんかからも取ってるらしい。

メインのターゲットであるアメリカ人の九割九分九厘が面白さの大部分を理解できないのでは。そういう自分も元ネタのほとんどを知らないわけで、その意味で全く楽しめていない部類なのかもしれないけど。

けど、単なるオマージュの切り集めというには上手すぎる繋ぎ。映像も綺麗だし、オマージュのシーンも、元ネタを知らなくても笑いを誘えるほどの極端さとバカバカしさ。

個人的にこの作品ではオーレン演じるルーシー・リューがかなり良かった。これまでのイメージからか、日本語を喋るリューを観ているだけで感動がある。しかもサーマンと比べて際立って発音上手いし。サーマンが中国やヨーロッパの剣術っぽい動きをするのに対して、リューがかなり伝統的な殺陣をやってのけていたのも感心した。

雪の上で着物のリューが刀を構えるシーンなんて美しすぎる(どうしてもこれをやりたかったんだろうな、タランティーノ・・)。ラストのシーンにはコメディ出身だったことを思わず思いださせられたけど。

とにかくこのバカさにかなりスカッとさせてもらったので、この映画にはかなり満足しています。vol.2も楽しみ。

最後にネット上で拾った日本版キルビルポスターを。

僕は邦題作るなら、「斬るビル」かと思ってたけど、これ↑のほうが秀逸ですな。

ディズニーの「トイストーリー2」を観た。

オーソドックスなエンターテイメント。2作目の必然性を感じないけど、興行収入目的の「商品」なのだからそういうものか。

甥っ子が一作目の大ファンだったので2作目を買い、一緒に観た。

ずーっと同じ調子でピンチ、なんとかして、ピンチ、なんとかして、というのを繰り返すので少々疲れる。けど、これくらいの展開じゃないと子供は飽きてしまうんだろうな。

それにしてもCGの質感には驚かされました。

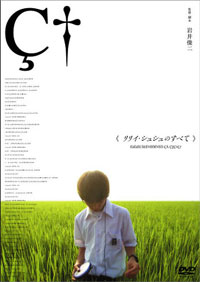

岩井俊二監督作品、「リリィシュシュのすべて」を観た。

田園風景が美しい田舎町。13歳の少年達。いじめ。唯一の安らぎとしての音楽、リリィシュシュ。ドビュッシー。レイプ。援助交際。沖縄の楽園「アラグスク島」。そして殺人。

繊細な13歳の心をかなり秀逸に描き出している作品だけど、観たあとはかなり暗い気分になる。ハンディーカムで撮影しているのか、手ぶれが激しいため酔ってしまうことも不愉快さを増す要因になっているんだろう。しかもこの映画長い。最後のほうは「早く終わってくれ」という気持ちでいっぱいだった。

映像は文句なしに美しい。ストーリーにこれといったカタルシスというか、安らぎを得られる要因というは無いのだが、この映像の美しさには癒される人も多いかもしれない。

個人的に、主人公の片思いの相手が主人公の手引きによってレイプされてしまうシーンのBGMにドビュッシーの「アラベスク」が使われていたことにかなりの不快感を感じた。あんなシーンで使うなんて酷い。最も好きなクラシック曲の一つなのに、これからあの曲を聴くたびにレイプシーンをイメージしてしまうことになったとしたら僕は岩井監督を恨むかもしれない。

力作ではあったけど、リリィシュシュの存在感が薄かったのが残念。

July 08, 2004

この前、ゼミの用事で伊藤忠本社へお話を伺いに行き、帰りに渋谷へよって、Cる嬢と夕飯を食べにいった。センター街を歩いて、HMVの前に来た瞬間、毎日この時間聞いてるラジオ番組、J-wave Groove Lineが、この渋谷HMVで公開オンエアされていることを思い出した。憧れの秀島史香が見れるかもしれない!と急遽覗いて行くことに。

見ました。生秀島史香&ピストン西沢。着いた時にはもうラストナンバーで、喋っているところは数分しか見られなかったけど。ちょっとつまんなそうに話してたな、秀島史香。残念。

けどGroove Lineが終わる瞬間、最後の一言でピストン西沢が、このあと上でクリスタルケイが来ますから〜、と言った。丁度センター街を歩いていた時に「クリスタルケイっていいよね、大好き!」とか言っていたCる嬢は、あまりのタイムリーさにびっくりしながらとてつもなく興奮しはじめたので、クリスタルケイも見ていくことに。

最上階のCD売り場をちょっと区切って特設ライブ会場みたいになっていた。

整理券がなかったので近くまでは行けなかったが、となりのCD売り場から十分見えるようだった。自分はあまり興味がなかったので、同じフロアにあるJazzCD売り場でひたすら視聴しながら時間をつぶす。しばらくすると、秀島史香とピストン西沢が司会として登場して、クリスタルケイも現れた。興奮するCる。もっと秀島に喋らせろ!と茶々を入れる俺。そして再びJazzの視聴に戻る。塩谷哲の新譜が出ていて(といっても4月発売だったみたいだけど)、相変わらずサウンドが熱い。お金があったら買ってたとこだけど、金欠で、泣く泣く視聴で我慢する。

途中クリスタルケイが、自分も好きな宇多田ヒカルのカバー(ディープリバー)を歌い始めたので、それには聞き入った。やっぱプロだけあって上手い。

結局HMVには一時間くらいいました。

その後、和食の定食屋に入り、文学談義に花を咲かせ、深夜に解散した。

次平日渋谷来ることがあれば、今度こそゆっくりGroove Lineを見てやろう。

July 05, 2004

昨夜、F1グランプリのフランス戦を見ていた。

F1は親父の影響で小さい頃から見ていたのと、小学校の頃にテレビでやっていたレーシングアニメ「サイバーフォーミュラ」が大好きだったことも手伝って、素人としてそれなりに楽しみながらこれまでも見てきたと思うのだが、昨夜のレースは、今まで感じたことがなかったほど面白かった。今回ほど、ドライバーの腕だけではなく、チームワークや戦略といった部分でレースを見たことがなかったからかもしれない。フェラーリチームとブリジストンの見事なコラボレーションに感動した。

低いテンションで淡々と語る片山右京は、もしかしたらとても解説が上手いかもしれない。

片山右京 F1 Blog

F1が終わり、就寝前に少しチャンネルを回すと、なにやらやたらと金のかかってそうなアニメがやっていた。気になるそのアニメの概要。

・ある日突然得たいの知れない巨大生命体が空からやってくる。

・普通の町から突然砲台やら防壁だかが地面から生えてきて迎撃する。

・生命体に普通の兵器は効かず、人間側は次々とやられていく。

・地下に秘密司令室みたいなのがあり、女性がコンピューターいじりながら、後ろの高いところに座っているめがねの司令官に戦況を報告している。

・なぜか今まで温存されていた、巨人と呼ばれる人間型兵器を投入することに。

・戦いを任されるのはなぜかめがね司令官の息子。まだ子供。

・息子の友達が「適合者」と呼ばれ、巨人を操縦することに。

・少年は、「今から逃げるために」操縦を決意する。

・巨人は、なんとかスーツを着てシンクロ率を高めて、感覚で操縦する。

・地下から巨人がエレベーターみたいな仕組みの射出口を経て、地上へ出る。

・巨人にたいした武器はない。素手か銃。

・生命体の目的は不明。話の展開的に、ほかにも巨人はいるらしいが、操縦者はみな子供。

以上が、第一話のポイント。これ、かつて一世を風靡した、彼の「新世紀エヴァンゲリオン」ではない。新作の、SF超大作と銘打ってあるのだが、どう見てもエヴァンゲリオンの二番煎じというかパクリというかなんというか。ラピュタとナディアよりも似ている。原作がこっちのほうが先、というのでもないかぎり、存在意義がわからない。しかも戦闘以外の人間ドラマの部分もつまらなかったよ。

主題歌のタイトルなんて「fly me to the sky」だよすげー(エヴァのEDテーマはジャズスタンダードの「fly me to the moon」)。もしかしてこれは二番煎じではなくオマージュなのか?だとしたら「最高傑作!」だなんて銘打たないか・・

せっかく気合い入れて作ってるんだろうから、もっとオリジナルにクリエイティブに行けばよかったのに。

ついでに、主人公の顔とかが、ストーリーのシリアス度と比べても、妙にアニメアニメしていて気持ち悪い。ほっぺのあたりにやたらと線が入っている絵なので、佐藤秀峰の絵かと一瞬思ったけど実際は「ガンダムSEED」の人らしい。ガンダムSEEDの絵もガンダムっぽくなくてイヤな感じがする。

アニメオタクな姉貴の影響で、小さい頃から色んなアニメを見てきて、アニメそのものに抵抗は全く無いんだけど、こういうギャップは気になる。昔みたいに、テレビでも凄いアニメ現われないかなぁ。

July 03, 2004

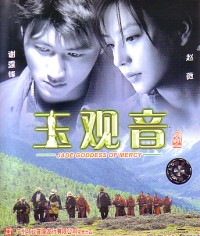

中国映画、「玉観音」を見た。英題、「JADE GODDESS OF MERCY」

最近中国の映画を見るのが好きです、と中国語の先生に話したら、次の授業の時に中国映画のDVD貸してくれた。しかも、少林サッカーを見てヴィッキーチャオは綺麗ですね、って話をしたので、ヴィッキーチャオ主演の最新作のDVDを持ってきてくれたのだ。嬉しかったなぁ。ありがとう、マー老師。

で、肝心の内容なのだけど、もしかして、と思っていたけど、やはり英語字幕とかはつかないわけで、中国語のセリフに、中国語の字幕。(中国では、多くの言語を話す人が混在するので、TVや映画には大抵中国語の字幕がつく。例えば広東語と北京語のように、発話を聞くと完全に違う言葉でも、字にすると全く同じなのだ。)まぁいっかーと思いそのまま鑑賞。当然細かい内容は分からないのだが、終わってみると結構分かった気がする。わりと感情移入できたし。

せっかく借りたありがたい作品だったけれど、話はちょっとつまらなかった。つまらない、というより、後味が悪すぎる・・・

一目ぼれをした相手が、実は昔麻薬捜査官で、過去に悲しい事件があり、一旦くっついたと思った男の元から置手紙を残して去っていく。物語は、その過去の事件の回想がメインで、最後にちょこっと元の時代に戻ってきて、過去の因縁がからんだ復習劇が繰り返される・・・というどろどろの悲劇です。話のテンポはいいんだけど、暗い。

ヴィッキーチャオが相当目の保養になったのでよかったですが。

July 02, 2004

ようやく見れた、「パッチアダムス」 ロビン・ウィリアムス主演。実話ということを意識してみるべし。

涙が止まらない。説明不要の名作!

「怖れや怠惰などから、人々が見ようとしないものを見るんだ。そうすることによって、新しい世界が見え始めるから。」

最高にいい映画は、大切なコトを色々と気づかせてくれる。

キミが、本当にこんな医者になれることを心から願っています。

July 01, 2004

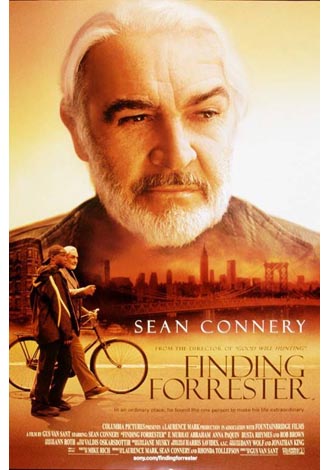

小説家を見つけたら、原題「Finding Forrester」を観た。

ショーンコネリー、ロバートブラウン主演。ガス・ヴァン・サント監督作品。

ブロンクスの黒人少年と、数十年前に一度だけ名作を発表しその後文壇から消えてしまっていた小説家との友情の物語。小説家はこの黒人少年に非凡な文章の才能があることを見出して、厳しく彼を導いていく。

「コンクール出たことある?」

「一度だけな」

「勝った?」

「あたりまえだ」

「あ、そう。それって賞金とか出るやつ?」

「ビューリッツァーだ」

「・・・」

かっこよすぎる。こういうの好き。あとこのセリフも印象的。

「第一稿はハートで書け。第二稿の推敲には、頭を使え」

総評としては、鑑賞後の余韻がいい、満足度の非常に高かった作品。この監督は、「グッドウィルハンティング」の監督でもあり、なぜ似たような設定の映画を再び撮ったのかちょっと疑問だが、そんなことはどうでもよく思えるくらい爽やかな映画。(ちなみにこの映画マットデイモンが物凄いちょい役で出てくる)

あと、主人公の才能を嫉んで陥れようとする教授が、「アマデウス」でモーツァルトの才能を嫉んで陥れたサリエリと同じキャストだったのが面白い。

エンディングテーマが、「somewhere over the rainbow」なのかと思いきや、よく聞いていると、somewhere over the rainbowと「what a wonderful world」が合わさったアレンジになっていて(一方のverseの後にもう一方のverseが入る、という感じ)、不思議な感じがした。

この映画のなによりの魅力は、主演のロバートブラウンの演技!確かに見たことなかったけれど、新人だというから凄い。彼の人生をそのまま見ているように引き込まれます。こういう時には、アメリカってすげぇ国だなぁと思う。

「小説家を見つけたら」という邦題は、いい付け方だなと思いました。

んで、この映画、返却期限までにどうしても見る時間を捻出できそうになくて、夜中に起きて見たんだけど、「切れてるチーズ」食べながら見てて、見終わってから残りを冷蔵庫にしまってから寝たんです。で、翌日朝起きて牛乳飲もうと冷蔵庫を開けると、中に入っていたのはDVDでした。チーズは机の上に放置されてました。DVDは、冷えてるうちに返却しました。